المعرفة الباطنيّة GNOSIS

تأليف بوريس مورافييف

تعريب وتقديم وتعليق د/ فؤاد رامز

الناشر مكتبة مدبولي

| | ||

| |  | |

مقدمة الترجمة العربية للكتاب

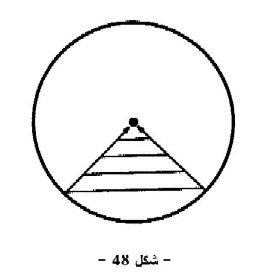

المقدمة التي كتبها المؤلف خصّيصا لطبعة كتابه "المعرفة الباطنيّة" الصادرة باللغة العربيّة. (كتبت في سنة 1964) سوء التفاهم التاريخيّ الموجود بين الأرثوذكسيّة والإسلام، والذي يجب تبديده-1-النظرة التاريخيةإنّ هناك سوء تفاهم مفجعا يضغط ضغطا ثقيلا منذ قرون طويلة على الشرق، ويسمّم العلاقات بين العالم الأرثوذكسي والعالم الإسلامي. ويبدو سوء التفاهم هذا مجردا من كل معنى، وذلك لأن المسلمين والأرثوذكس كانوا ولا زالوا مطالبين بالمعيش جنبا إلى جنب على مدى امتداد العالم الهلّينستىّ القديم الذي ازداد اتساعا مع مرور الزمن، فأصبح الآن يمتدّ من القطب الشماليّ حتّى الأدرياتى، ومن ثَمَّ إلى أقصى حدود التركستان الصيني وأفغانستان والهند - بما في ذلك مصر والشرق الأدنى. وإنّنا لنستطيع أن نرى سوء التفاهم القديم هذا، والذي لا يقوم في حدّ ذاته على أيّ مبرّر صحيح، وقد تفاقم اليوم في جزيرة قبرص، واتّخذ الشكل القاتل الذي كان يظهر به قديما، والذي أضاف إلى انهار الدم التي أُريقَتََّ على مدى القرون، روافد جديدة. إنّنا لنستطيع أن نؤكد - بالرغم من المظاهر وبالرغم من التصريحات الطنانه التي تُركّز على عامل التعارض الديني - أنّ المصادر الحقيقيّة للعداوات التي كانت تستثير كلاّ من هذين العالمين على الوقوف ضدّ الآخر كانت دائما تتعلّق تعلقا كلّيا بالأحوال السياسيّة والاقتصاديّة، وذلك نظرا لأنّ الحروب قديما - وحتى العصر القبل الذرّى - كانت مشروعات استثماريّة مربحة. لم يكن لغَزوِ التّتار لروسيا ولاستيلائهم عليها في القرن الثالث عشر الميلادي إلا هدف واحد وهو الحصول على الجزية. فلمّا زال استعبادهم للبلاد نهائيّا في سنة 1480، وكان قد ارتج ارتجاجاً شديداً قبل هذا التاريخ بمائة سنة عند انهزامهم على ساحة القتال في كوليكوفو - كان التتار، وهم الغزاة القدامى للبلاد، قد انتشروا في أراضى روسيا كلّها، وأصبحوا يكوّنون جزءا متكاملا من شعبها ومحبّبا إليه. وذلك إلى حدِّ يجعل الكلام اليوم عن وجود أيّة عداوة بين الروس والتتار كلاماً يثير الضحك. وذلك أنّ هناك ما يربو على ثلاثين مليونا من المسلمين الذين يعيشون في سلام ووئام جنبا إلى جنب مع الملايين المكتّلة من الأرثوذكس في الاتحاد السوفيتي، والجميع يتمتعون بالمساواة في الحقوق. بل والجميع يتبادلون الثقة والتعاطف. كانت الحروب الصليبيّة من أعمال الغرب بدفع من بابا روما، ولم يشارك الأرثوذكس فيها - كما هو معلوم جيّدا - مشاركة ايجابيّة، إذ إنّ الأرثوذكسيّة لم تفكّر أبدا في إقامة جمعيّات دينيّة من الفرسان. بل إنّها على العكس قد كانت من ضحايا هذه الجمعيّات. فإنّ الحملة الصليبيّة الرابعة، وكان يقودها انريكو داندولو حاكم مدينة البندقيّة - بدأت في سنة 1204 في عهد البابا إِنُوسِنْتْ الثالث - وكان اليونانيون قد أبيدوا أو كادوا على أيدي الغربيّين، فقامت بالاستيلاء على مدينة القسطنطينيّة، ثمّ نهبتها ودمّرتها، وأسّست أخيرا فيها "إمبراطورية لاتينيّة" دامت لمدّة 57 سنة. وفي سنة 1240 - أي في نفس الحقبة التاريخيّة تقريبا - وفي نفس الوقت الذي كان التّتار يغزون فيه الإمارات الروسيّة الواحدة تلو الأخرى بصفة منظّمة، والذي دمّرت فيه مدينة كييف بقسوة - وهجم الجيش السويدي، ثم هجمت الجمعيّة التوتونيّة التي سحبها البابا غِريغُرّيُوس التاسع من فلسطين خِصّيصا لهذا الهدف، وهجم هؤلاء جميعا على الروس على شكل حملة صليبيّة تهتف بشعار: إذلال السلاف! ولكّن الأمير القدّيس اسكندر نِفْسْكِى أطاح بهم جميعا. لم يكن للحروب التي قامت بين الأتراك وروسيا وأوربا أي دافع دينيّ، كما أنّه لم يكن هناك أيّ دافع دينيّ وراء غزو الأتراك للإمبراطورية البيزنطيّة، وهى في النزع الأخير لها. ولمّا كان هؤلاء الأتراك جنودا ومحاربين ليس لهم ثقافة خاصّة بهم، فقد تحوّلوا بسرعة إلى بيادق (في خدمة الغير) على لوحة شطرنج السياسة الأوربّيّة. ولقد نجح الغربيّون أكثر من مرّة أثناء محاربتهم لروسيا - في "القذف" بهم ضدّها. ولم يكن هناك أيّة دوافع دينيّة - أي بعبارة أخرى أيّ صراع بين الأرثوذكس والمسلمين يمكن التعلّّل به. ويكفينا للتأكّد من صحّة ما سبق أن نلقى نظرة واحدة على معاهدات الصلح التي كانت تختم هذه الحروب المدمّرة التي زعزعت في النهاية نفوذ الإمبراطوريّة العثمانيّة. فإنّنا نجد دائما في هذه المعاهدات بندا ينظّم أثناء فترة السلام (بين البلدين) الوضع القانوني لرعايا الإمبراطوريّتين الذين اعتنقوا عندما كانوا أسرى حرب، الأرثوذكسيّة بالنسبة للمسلمين، والإسلام بالنسبة للأرثوذكس. وها نحن نقدّم النصّ الكامل للشروط الموجودة في واحد من هذه البنود التي كانت مطابقة لبعضها في جميع المعاهدات، وقد اخترنا بند معاهدة انْدريِنوبولِيس التي أنهت في سنة 1828 حرب تحرير اليونان: البند الرابع عشر: يجب - بعد تبادل التصديق على المعاهدة الحاليّة - أن يُحرّرَ فورا وأن يُرد بدون أيّة دية أو أيّ مبلغ آخر كلّ أسرى الحرب- بغضّ النظر عن أوطانهم أو أوضاعهم أو جنسهم، والذين يوجدون (الآن) في كلّ من الإمبراطوريتين الاثنتين. يستثنى منهم المسيحيّون الذين اعتنقوا بمحض إرادتهم الدين المحمّديّ في دول الباب العالي - والمسلمون الذين اعتنقوا أيضا بمحض إرادتهم الدين المسيحيّ في دول الإمبراطوريّة[1]. فإذا رجعنا، بالإضافة إلى البند السابق بشروطه، إلى الفرمانين اللذين أصدرتهما الإمبراطورة إليزابيث الأولى ابنة الإمبراطور بطرس الأكبر، واللذين منعت بواقعهما بثّ التبشير بالكاثوليكيّة وبثّ التبشير بالبروتستنتينيّة في وسط الشعوب الإسلاميّة التي تسكن الإمبراطوريّة الروسيّة - (علما بأنّ الكنيسة الأرثوذكسيّة لم تَقُم منذ أن نشأت بأيّ تبشير، بل ظلّت معادية لجميع أشكال الدعاية) - إذا راجعنا ذلك كلّه - لأدركنا عندئذ مدى خطورة سوء التفاهم المفجع (الموجود حاليّا) وكيف أنّه لَمْ يكن سوى ثمرة السياسة التي حفرت - ما بين المؤمنين المنتمين إلى هاتين الديانتين المُوَحِّدَتَين الكبيرتين - حفرة (فصلت بينهم) على مدى القرون المتتالية. يجب أن نتذكّر من جهة أخرى، أنّ النبيّ كان يتكلّم عن حملاته وعن الجهاد في (غزواته) فيميّز بعناية بين نوعين اثنين منه: النوع الأوّل (ويخص الجهاد) الخارجيّ، تحت شعار: إمّا السيف أو الإسلام (باللغة العربية المكتوبة بالحروف الفرنسيّة في النصّ الأصلي) - والنوع الثاني (ويخصّ الجهاد) الداخليّ[2] (وهو نفس الجهاد) الذي أطلقت عليه الأرثوذكسيّة اسم الجهاد الغير مرئي، والذي يهدف إلى انتصار المجاهد على نفسه، أي انتصاره على شخصيّته وقد اكتست "بقشرتها" كما لو كانت مكسوّة بدرع[3]. الاستجابة لنداء الحقّ يوحد بين الأرثوذكس والمسلمينكلّ شيء يتغيّر مع الزمان إلاّ الحقيقة التي هي "ألْفَا" و"أوميجّا" الخليقة. إلا أنّ مكاشفة (الإنسان) بها لا تتّم إلا بالتدريج - وذلك بأن ترسل إشعاعها في (شكل وبلسان) هما الأكثر تناسبا مع عقلّية وثقافة الأنماط البشريّة التي يوجّه الله لها كلمته بفم رسله. إنّ مسيرة المؤمنين الذين يَفِدَون من كلّ الآفاق، استجابة للنداء الإلهي، كانت تصوّر في التقليد الأرثوذكسي وكأنّها حركة تبدأ من محيط الدائرة (وتتّجه) نحو مركزها الذي تُوضع الحقيقة فيه رمزيّا. ولقد وضّح لنا الكاهن دوروثي هذه الصورة في شكل تخطيطيّ كالتالي:  ومن الجدير بالملاحظة أنّ ذلك صحيحّ أيضا على جميع المستويات، بما في ذلك المستوى الماديّ ومستوى التطبيق الفنيّ للعلوم النظريّة: فإنّ توحيد (شكل وموضوع) التعليم (عالميّا)، وكذلك الأبحاث التي تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف قد حدّد على هذا المستوى توحيد النتائج الحاصلة، أو التي يُسّعى في الحصول عليها كما حدّد أيضاً ما يتكوّن من منتجات ثانوية قد تكون أحيانا غير متوقّعة تماما. فقد تسبّب مثلا التقدّم الرائع في التطبيقات الفنيّة - الذي قرّب الأبعاد ويسّر الفكر مباشرة (عبر المسافات الشاسعة) - تسبّب هذا التقدّم في القضاء على الحروب الكلاسيكيّة (المعهودة) مع ظهور الأسلحة الذرّية التي قد سَلَبَتْ هذه الحروب ما كانت تُدِرّهُ قديما من ربح، فجعلتها بذلك بلا هدف (الآن). لقد حان الوقت الذي علينا أن نركّز فيه كلّ انتباهنا، ونركّز كلّ جهود الذهن البشرى بصفة عامة (لإعادة النظر) في الأسس الأخلاقيّة لوجودنا، وقد ظلّت بلا تغيير منذ قرون طويلة. فلم تعد تقوى على حمل ثقل الحضارة الماديّة المعاصرة التي قد أصبحت من جرّاء ذلك، مهدّدة بالانهيار انهيارا سيكون مدوّيا. إنّ الافتقار إلى أسس أخلاقيّة متينة تتلاءم تماما وتقدّم التطبيق الفنّي للعلوم قد أصبح أمرا واضحا وضوحا جليّا. فإنه لم يعد لدينا بالفعل سوى قانون الغابة، وفي شكله الأكثر بدائيّة مع الأسف للحفاظ الآن على السلام الذرّى: إنّه توازن الرعب. لقد تجمّعت اليوم جميع العناصر المادّية اللازمة لإشعال طوفان النار: فإنّه يكفي الضغط على زرار واحد لتفجير هذا الكوكب بأكمله. يجب على رجل طليعة اليوم - وقد اقترب عصر الروح القدس الذي سوف تسكن الحقيقة فيه [5] - أن يبذل جهودا كبيرة تنصبّ على نفسه لكي يهيّئ في أعماق قلبه المطهّر والمتأجج بالحياة، مسكنا يليق بالحقيقة التي سوف يستقبلها فيه. فإذا استطاع أن ينفّذ ذلك في الميعاد المحدّد، تَسلْسَلَ الباقي بالتبعيّة: فسوف تزول الحواجز المنيعة العازلة بين البشر بالتدريج، وتتلاشى الحدود الموضوعة للفصل بين الأمم؛ فيوكل إلى الشعوب حينئذ - بعد آلاف السنين التي ساد فيها الجشع وعدم التفاهم المتبادل الذي هو أصل ومنبع العداوات - يوكل إليها بمهمّة إعادة بناء برج بابل الذي دكّته الصواعق قديما، لكي تشيّده في هذه المرّة رمزا لاسترجاعها الواعي لوحدتها الذهنيّة واللغويّة. (تمثّل) هيئة الأمم المتّحدة المحاولة الخارجيّة الأولى لتنفيذ كلّ ذلك، فهي أداة مفيدة ولازمة، وإن كانت حتّى الآن محاولة ذات طابع أكثر ميكانيكيّة من المطلوب. فإنّها لازالت تعوزها الروح الدافعة. وهو ما يمكن مشاهدته بكل سهولة: فإنّ مهمتها تتعدّى الإمكانيّات الأخلاقيّة الخاصّة بالإنسان العقلاني الذي تولّى في أوربّا منذ عصر النهضة، ثم تولى بعد ذلك في العالم أجمعه مقاليد القيادة. إنّ سير التاريخ إلى الأمام - الذي لن يستطيع أحد أن يوقفه أو يعرقله - يستلزم استلزاما صارما قدوم الإنسان الجديد. لقد حاول المؤلف في سلسلة "المعرفة الباطنيّة" أن يعرض بطريقة تناسب العصر الحديث المذهب الباطنيّ الذي يرجع تبعا للتقليد (المتواتر) إلى ما قبل الطوفان - أي إلى عهد شيث الابن الثالث لحوّاء. ثم تممّ يسوع هذه "المعرفة الباطنيّة" وكاشف بها بطرس ويوحنّا ويعقوب، وهى نفس المعرفة الباطنيّة التي حفظتها الأرثوذكسيّة الشرقيّة جيلا بعد جيل في شكل باطني (خفيّ) إلى أن حان الآن الوقت (المناسب) لإزاحة الستار عن سرّيتها. لن يكون خلاص الإنسان بالمزيد من روائع التقدم الفني للعلوم، وان كان لا غنى لنا عنها، لضمان قاعدة مادّية ملائمة للعصر الجديد الذي سوف تتعدّى إمكانيّاته أقصى وأقوى ما يمكن للفنيين المتخصصين أن يتخيّلوه. إن الخلاص يعتمد على نتائج الأبحاث الاستبطانية التي سيجريها الإنسان في أغوار[6] قلبه ليتعرّف فيه على إنّيته الحقيقيّة التي قد نسيها منذ (عهد) السقطة، ولينطبق عليها. ينطبق الأرثوذكسيّ - في غمرة الانبهار - على أحاديّة المسيح في أغوار قلبه، المسيح ربّه وابن الله الذي هو النور والروح والحبّ. كذلك الأمر أيضاً بالنسبة للمسلم الذي عندما يقترب من مركز دائرة الشكل المرسوم أعلاه وقد أتى عبر أفق آخر، وأحس في داخله بنفس المكاشفة فقال:

رأيت ربّىِ بعَينِ قلْبِ فَقُلْتُ: "منَ أنت؟" قال: "أنتَ".[7]

سوف يجد القارئ في المجلّد الثالث من كتاب "المعرفة الباطنيّة" وهو آخر مجلّدات هذه السلسلة، بيانات جغرافيّة - سياسيّة خاصّة بالمحيط الذي سوف يشعّ منه النور الجديد كما تنطلق النيازك المنقضة من منبثقها. إنّه نفس محيط العالم الهلّينستى الذي خلقه الإسكندر الأكبر من صنعه، وأصبح بعد مرور ثلاثة قرون مهد المسيحيّة، وقد اتّسع الآن كثيرا عمّا كان عليه. تقع على عاتق الأرثوذكس والمسلمين الذين يسكنون اليوم هذا المحيط، وكلاهما ثرىّ بما لديه من تقاليد (باطنيّة) - مسئولية ضخمة: فإنّ مصير الكوكب كلّه يتوقّف على مدى تفاهمهم، وعلى ما سوف يقومون ببذله من مجهودات باطنيّة. إنّ "المعرفة الباطنيّة" لنداء موّجه للجميع بدون أيّ اعتبار للسلالة أو الطبقة أو الجنس أو الديانة، نداء لكي يتحد الجميع (لإنجاز) هذه المهمّة النبيلة، وقد اتجهت أنظارهم جميعا بثبات نحو الحقيقة التي هي وحدة في نفس التنوّع والاختلاف.

بوريس مورافييف جنيف، في الثاني والعشرين من شهر أكتوبر لسنة 1964 [1] جبرائيل أفندي نورادنجيان، المستشار القانوني لدى الباب العثماني - مجموعة الوثائق الدوليّة للإمبراطورية العثمانيّة، في أربعة مجلّدات باريس - كوتيلون، 1897 - 1902، المجلّد الثاني صفحة 172. يوجد نفس هذا الترتيب في معاهدة بوخارست (1812)، ومعاهدة ياسّى (1792) وأخيرا في معاهدة كوتشوك - كايناردجِى (1774). [2] يشهد الحديث المشهور بتضاؤل أهميّة الجهاد الخارجي إذا قورن بالجهاد الداخليّ حيث قال: "رجعنا من الجهاد الأصغر (الخارجي) إلى الجهاد الأكبر (الداخليّ - أي جهاد النفس). [3] القشرة - أي ما يكتسبه الإنسان منذ طفولته المبكّرة من واقع تربيته وتعليمه وبصفة عامّة من واقع تجربته الشخصيّة. [4] دوروتيه الكاهن (القرن السادس والسابع) الذي نال درجة قدّيس، قد عاش في فلسطين بالقرب من مدينة غزة، وهو مؤلف (الكتاب المعروف باسم): "تعليمات للنسّاك الزاهدين" "الفيلوكاليا " الترجمة الروسيّة، موسكو، 1884، المجلّد الثاني، صفحة 659 (نص المقتطفات رقم 42). [5] 2 بطرس، 3: 13. (تبعا للنص السلافوني). [6] أغوار القلب هي ما يقال عنها في الإسلام: "ذات الصدور". [7] ديوان الحسين بن منصور الحلاّج. (ترجمة من العربيّة بعد جمعه وتحقيقه لويس ماسينيون، طبعة 1955. وقد صدرت له طبعة أخرى في 1981. والبيت المذكور أعلاه هو واحد من أربعة أبيات جاءت أيضا في كتاب الطواسين للحلاّج، الطاسين الخامس: طاسين النقطة: ص. 31 من طبعة مكتبة المثنى ببغداد، وهى طبعة معادة بالأوفست لطبعة لويس ماسينيون بباريس سنة 1913. وها هي الأبيات: رأيت ربى بعين قلب فقلت من أنت قال أنت فليس للاين منك أين وليس أين بحيث أنت وليس للدهر عنك وهم فيعلم الوهم أين أنت أنت الذي حزت كل أين بنحو لا أين أين أنت يقول ماسينيون عن هذه الأبيات إنّها تكوّن رباعيّة مشهورة نسبت مع بعض التغيير لابن عربي. كما نسبها ابن عجيبة للإمام علىّ. وقد نالت الكثير من الشروحات والتعليقات كما وردت ثلاثة أبيات منها في تعليق يهودي عربي عن نشيد الأناشيد لسليمان الحكيم. قارن بالديوان ص68 ثمّ 146 من طبعة 1981 .- المعرّب -) |

هذا العمل هو ترجمة عربية لكتابGNOSIS

Etudes et Commentaires sur la Tradition Esotérique de L'Orthodoxie Orientale Volume 1 par Boris Mouravieff

تصميم موقع . كم